東三河の砥鹿神社と津守・日下部の世界

1 三河国一之宮 砥鹿神社

2 砥鹿神社の東側にあった日下部村と草部明神

3 但馬国朝来の赤淵宮と日下部氏族

4 赤淵神社の祭神と伝承

5 津守神社(砥鹿神社末社)の意義

6 津守国盛と三河国

7 (補考) 津守国盛が祀られる摂津住吉神社の斯主社について

愛知県の東端、知多・渥美両半島に抱かれた三河湾の東奥に広がる蒲郡市・豊川市・豊橋市の一帯は、蛇行した旧吉田川 (豊川)沖積地と、西側に広がる洪積台地が広がっていて、古くから湊津や国府・国分寺などがあった三河国の中心地で寶飫(ほお)郡と呼ばれ、豊川の東側の遠江国に接した山地周辺は八名(やな)郡、南方の渥美半島にかけては渥美郡と呼ばれてきた。

豊川の旧河口部から11kmほど遡った豊川右岸の台地端附近には、三河国一之宮で延喜式内社である砥鹿(とが)神社が鎮座する。

砥鹿神社の由緒と伝承については、とても興味深いものがあるが、同社の北東近くには境外末社として祀られる「津守(つもり)神社」が鎮座し、一層の不思議さと興味を感じている。

津守といえば当然ながら、摂津国(大阪)にある住吉神社(住吉大社)の御鎮座と祭祀に大きく関わってきた古代海人氏族の津守氏が想い当たる。

さらにこの両社の東側、段丘下には旧河道筋の痕跡が遺存するが、大きく蛇行する豊川との間の地域(豊津町)は、古くから「日下部村」と呼ばれた地域で、「草部明神」と呼ばれた神社が存在し、古代豪族の日下部氏との関りが深い土地であったことが指摘されている。

三河国一之宮砥鹿神社の世襲神主家は、草鹿砥(くさかど)氏といい、日下部(くさかべ)氏の後裔氏族ともいわれる。

本社の御祭神大巳貴(おおなむち)命は、ある史書によると少彦名命と共に但馬の瀬門を開き、但馬国朝来(あさご)郡の赤淵宮に居られた後、ついに三河国に向かわれたとする記録があることから、砥鹿神社の祭神あるいは祭祀氏族は、但馬国を基盤とした日下部氏族と深い関連があるとの伝承を載せている。

一方、平安時代の末期に砥鹿神社と津守神社の東南方、豊川対岸の旧八名郡の石巻山の山麓に祀られる式内社石巻神社(祭神 大巳貴命)の歴史に関わり、摂津住吉神社の第四十三代津守神主の国盛が、同社の神主でありながら参河国石巻神社の所司職を兼務するなどの活躍をした記録がある。

砥鹿神社の西方に古く祀られていた記録の残る住吉神社が二社存在し、豊川の氾濫原域の旧村落(豊橋市域)には、流域を挟んだ東西に住吉社が存在していたようであるが、砥鹿神社や津守神社、石巻神社との関りがあるのか不明である。

ここでは砥鹿神社・末社津守神社、日下部村・日下部氏族との関りや津守国盛などの事を中心に記録・史料から東三河の古代史の一端を考えてみることにする。

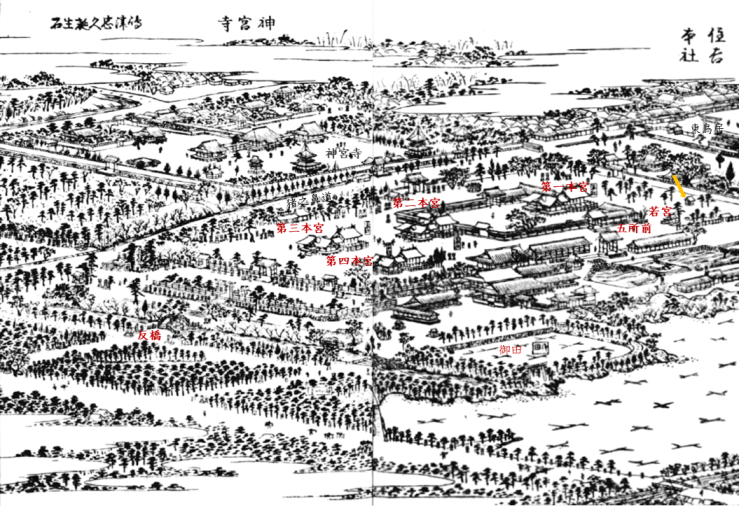

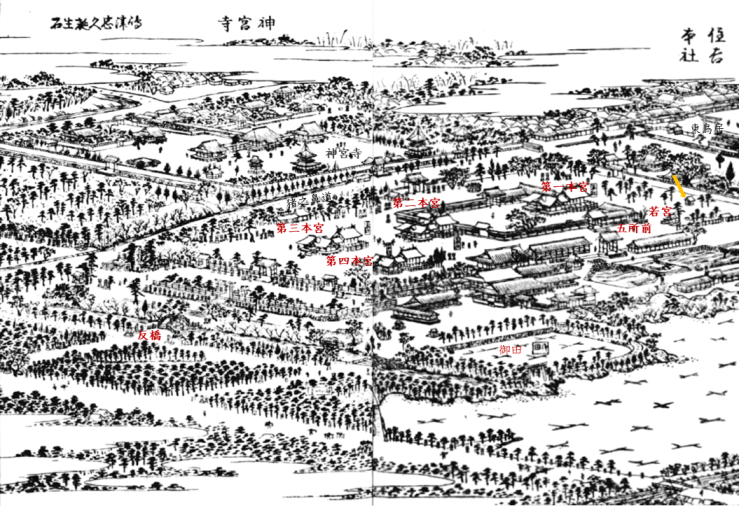

宝飯郡全図『三河国名所図会』より

三河国一之宮 砥鹿神社 (愛知県豊川市一ノ宮町西垣内)

砥鹿(とが)神社は、豊川の右岸台地端に鎮座し、延喜式神名帳に記載される古社である。

砥鹿神社の里宮と位置づけられている神社は、JR飯田線三河一宮駅の東側、東西約300m、南北200m程の広い神域内に鎮座し、拝殿奥にある流造りの御本殿には大己貴(おおなむち)命が御祭神として祀られている。一帯は、古代の「寶飫郡雀部(ささきべ)郷」に属していたと考えられている。

これに対し、里宮のほぼ北6.5kmに聳える本宮山(標高789m)には、神社創祀の霊地とされ大己貴命を祀る奥宮が鎮座している。

里宮境内の摂社として、三河えびす社(祭神 事代主(ことしろぬし)命・建御名方(たけみなかた)命)、末社として八幡宮(祭神 誉田別(ほんだわけ)命・天児屋根(あめのこやね)命)、守見殿神社(祭神 大己貴命和魂(にぎたま)、迦久(かくの)神、倉稲魂(うかのみたま)神)が祀られている。

また、神社外苑に祀られる神として、末社の八束穂神社(祭神 天穂日(あめのほひ)命)・荒羽々気神社(祭神 大巳貴命の荒魂)ほかの神が祀られている。

今回とくに注目する末社として、本社の北東約650mの段丘端近くの境外に祀られている津守神社(祭神 田裳見宿禰(たもみのすくねのみこと))がある。境内には饌川水(おものがわ)神社(祭神 罔象女(みずはのめ)命)がある。これらの神社と神々については、改めて詳述し検討することとする。

砥鹿神社のHPの内容を参照させていただくと、

「里宮は大宝元年~4年(701~704)に鎮座、古くから朝廷の崇敬篤く、平安時代には延喜式内社に列し、三河国の国司が国内神社に巡拝奉幣する筆頭神社「一之宮」となった。『但馬続風土記』によれば、大己貴命が国土を開拓し、諸国を巡幸されて但馬国朝来郡赤淵宮にお移りになって、さらに東方三河国に向かわれたとある。砥鹿神社の社伝には、その後、命は本茂山(ほのしげやま)」(本宮山)に留まって、山を永く神霊を止め置く所、止所(とが)の地、とされたという。さらに『三河国一宮砥鹿大菩薩御縁起』(天正二年)によると、里宮の地に大神が鎮まられたのは、文武天皇の大宝年間、天皇の病を鎮めるため、草鹿砥公宣(くさかどきんのぶ)卿を勅使として煙巌山に遣わされた。公宣卿は、三河の山中において道に迷うが、この時出現した老翁の導きにより無事祈願を果たし、天皇の病も平癒された。天皇はこの老翁に礼を尽くすため、再度この地に勅使公宣卿を遣わし再び三河国本茂山に入って老翁と面会し、その望みにより山麓に宮居を定めることとなった。」と説明されている。

すなわち、砥鹿神社の御祭神である大巳貴命は、国造りを成しとげて諸国を巡幸の途中、但馬国朝来(あさご)郡の赤淵宮へ遷られ、さらに東方の三河国に遷られて本宮山(奥宮の地)に鎮まったという。

今の砥鹿神社の地、里宮の地に鎮まられたのは、文武天皇の時代大宝年間(701-704)のことだとされている。勅使の草鹿砥公宣卿が遣されたという煙巌山とは、本宮山より17km東北方にある岩山で、真言宗大本山の鳳来寺(山号煙巌山-新城市)のことであるという。

神職の草鹿砥氏については、『参河国名所図会』(嘉永年間[1848-1855])には、次の様に記している。

「砥鹿神社、同村に在、当国の一の宮とす、延喜式に載る所の官社なり、社領百二十石、神主草鹿砥氏、世に大宮とも云、和漢三才図絵に云、砥鹿大明神は云々、文武天皇 勅使公宣をして建立せしむ、公宣に草鹿砥氏を賜ひ神職とす、其子孫相続すと有、・・・・」

と記されている。

文武天皇の代に勅使を命じられ、やがて砥鹿社を建立して草鹿砥氏の氏姓を賜ると共に、後代に亘る神職を任されたという公宣であるが、一体いかなる古代氏族の人物であったのだろうか。

『大日本地名辞書』(明治33年 吉田東吾著)には

「砥鹿神社 神主は今に草鹿砥氏と云ふ、草鹿部の訛なるべし。又 社家の中に戸賀里氏あり、されば、砥鹿を古人戸賀里とも云へるにや」などと記している。

草鹿砥氏の姓は、「草鹿部」の訛ったもので、社家の中の戸賀里という名の神職家があるので、社名の砥鹿は、昔の人は戸賀里と呼んだことによるのだろうか、と考えておられる。

太田 亮著『氏姓家系総覧』にも「草鹿砥氏は日下戸のことで、のちこれをクサカドと読み、草鹿砥の字をあてたもの。」と解説されている。

これについては、同氏の『日本国誌資料叢書 三河』(大正15年)に

「神主家草鹿砥氏は、日下戸即ち日下部で、穂別と同族なる日下部連の後と考へられるからである」、

さらに「日下部 仁徳皇子大日下王若日下王の御名代部也。本郡に日下部村あり、今草部に作ると云ふ、これ此部民のありし地にして、国帳草部明神と云ふは、その奉斎にかゝる。 〇日下部連 日下部の伴造家にして穂別と同族也、後裔砥鹿神社の祭祀を掌る、草鹿砥氏これ也。 〇草鹿砥氏 砥鹿神社々記に文武天皇御脳の時大宝年中草鹿砥公宣を以つて当社を祭らしむとあるは信じ難し。砥鹿神社は穂別即前の穂国造が奉斎したる神社にして、一族日下部氏をして、その祭祀に当らしむ、草鹿砥氏はその日下部の後裔なる事に述べたるが故し。」と記している。

すなわち、砥鹿神社の創祀は、文武天皇の時代よりさらに古い穂国の時代に日下部氏族により祭祀されたものと考えられていることは、大変興味深いところである。

私も草鹿砥の名称は、草鹿部すなわち日下部が、草鹿戸あるいは日下戸とも書かれて「くさかど」に変化し、さらに草鹿砥氏に変わってきたのではないかと考えたい。

なお参考として、神社の社家については『尾参宝鑑』(明治30年) に「砥鹿神社 神主草鹿砥氏、御鎮座以来長官として奉仕せし由申伝ふれとも世代詳ならず、・・・・(略)・・・・、旧禰宜は往古より明治維新の際まで代々承継したのは左の十家なり、

内藤氏一、戸賀里氏一、今泉氏六、戸賀里氏一、戸賀里氏一」(ひら仮名に変換) として十家を挙げている。

砥鹿神社・津守神社・豊津神社の周辺(国土地理院1948年に加筆)

砥鹿神社の東側にあった日下部村と草部明神

日下部氏族と関係すると考えられる日下部村(草加部村)であるが、砥鹿神社から段丘を東北へ下った旧河川敷にある豊津町付近にあったと考えられる。

『参河国名所図会』の絵図には、村名「日下部」村、また『三河国天保絵図』では「草加部村」と記されている。

『三河国名所図会』より 豊津神社社頭

『愛知県の地名』(平凡社)には、「草加部村 一宮町豊津、もとは八名郡に属した。村域に豊川の旧河川敷のあるところから、豊川の氾濫によってこの地帯は豊川の右岸となったため、宝飯郡に所属するようになった。」と考えられている。

現在では大きく東へ蛇行して流れる豊川の流れは、古代には砥鹿神社の段丘下に沿って南流し、八名郡に属した対岸の河川敷に、日下部(草加部)村が存在したことになる。

またその地には、後究する「津守神社」の祭祀に関わりそうな津または湊が存在していたことも想定できそうである。

現在は豊川の東岸となっているが、日下部村の東側、吉祥山の西麓一帯は、古代の養父郷(八名郡)と呼ばれた地域で、近世まで養父村が存在した。後述の日下部氏の出自にも繋がりそうな興味深い地域でもある。

『八名郡誌』愛知県八名郡役所(大正15年)には「養父郷」の説明で、次の様に記していて興味深い。

「之を養父種族の住まった爲についた名だとすると姓氏家系辞典に養父氏の本国は但馬であつた丹波氏族日下部氏流で其系図に養父郡大領利實とあるのを先祖だといふのである。又日下部氏の部には貞観十七年十月紀に但馬國美含郡權大領外従八位上日下部良氏と見ゆ、蓋日下部の伴造にて此國・國造の族なるべしといふことがあるが、隣村に日下部といふ村もある事だから或はさうかとも思はれる。他に之を證明するに足る資料とてない。強いてこじつける必要もない。・・・・・」と記している。

[豊津神社]

さて、豊津町の中央には、明治中期以前「草部明神」と称した「豊津神社」が鎮座している。

『参河国名所図絵』には、「草部明神 同村に在、神名帳に云、従四位上草部明神坐ニ宝飫郡一とあり、集説に云、草部村産土神天王八幡天神三坐ませり、此社乎村名古くは日下部と書り、・・・・・」とある。文中、「同村」とは日下部村のことである。

なお、文中の神名帳とは「三河国内神明名帳」(『続群書類従』所収)のことで、草部明神の鎮座地を「宝飯郡」ではなく、古い時代を示す「寶飫郡」と記していることは、鎌倉時代以前から存在していた古社であることが分かる。

但し、草部明神の位置であるが、現在の豊津神社の付近のままであったとすれば、鎌倉時代以前の豊川の流れが現在のように養父郷(養父村)との間を流れていた可能性もあることから、日下部村も寶飫郡に属していたことになる。また、あるいは段丘上に鎮座する津守神社近くにあったとも考えられるのである。

ところで、『八名郡誌』には、

「村社 豊津神社 大和村大字豊津(旧日下部村)字釜ノ口鎮座

[祭神] 素盞鳴命(旧日下部神社及井之島の素盞鳴神社の祭神)

[境内神社] 稲荷社 宇賀神 (舊中島の石宮神社祭神)

本社は、明治二十七年十一月九日 元日下部村の日下部神社へ元中島村の石宮神(シャグジン)社を合祀して豊津神社と改称し、其の翌二十八年八月二十七日

元井之島村の素盞鳴神社を併合したものである。

日下部神社は、元日下部村の氏神で旧称を若宮三社と云つたのである。明治維新の際日下部神社と改称し祭神を素盞鳴命と定めたのである。年月不明の古棟札には

奉造立八名郡草賀郷若宮三社御寶殿一宇 供僧富賀寺地蔵院 敬白

としてある、・・・・・・・・」と記している。

さらに『同書』によると、近世以降の郷名として日下部・中島の二村を「日下部郷」と称しており、維新前の公文書には「草加部」と書いたものが多い、とある。

これらの記録から考えると、日下部村の用字は「草加部」・「草部」とも書いたようで、村の氏神は、草部明神・若宮三社とも呼んでいたことがわかる。

この地一帯は、古代より豊川の水利を介した水・陸交通の重要な拠点として、古代氏族日下部氏の重要拠点として繁栄してきた可能性が大きいといって良さそうである。

ところで砥鹿神社のHPで述べられているように、御祭神の大巳貴命は諸国巡行の後、但馬国朝来郡赤淵宮から三河国に向かい、命は本宮山に留まった後、さらに里宮の地に鎮まられたいう。

この伝承は、御祭神の遷座というよりも、日下部氏とを関連づけると、古代の相当古い段階に日下部一族が崇拝する神と共に但馬方面から移動してきた、と考えた方が良さそうである。

但馬国朝来の赤淵宮と日下部氏族

『神祗全書』(明治41年)に収める「参河国官社考集節」[天保10年(1840)]の砥鹿神社の所には、次のように記されている。

「鈴木重胤云、但馬出石儒士井上謙蔵、但馬續風土記十九巻あり、それに二方温泉記といふものを引て、上古大穴持少彦名二神、入二田道間州一開二瀬門一經二營此州一、又至二二方國一闢二此温湯一、後居二朝來郡赤淵宮一、終向二東方三河國一 とあり、但馬二方郡湯村と云處は、城崎より十餘里も西南の方にて、山陰道の往來なり、和名抄に、温泉郷又湯口郷あり、式に、朝來郡刀我石部神社あり、砥鹿神社に思合すべし、姓氏録石邊公のことも據あるにや、式赤淵社あり」(ひら仮名に書換)

と記されている。

これが三河砥鹿神社の創祀と祭神大巳貴命に関連づけられている但馬の伝承である。

その伝承の出所は明確ではないが、上古、大巳貴と少彦名の二神が、但馬(田道間)国に入って瀬門を開いて国内を治め、また二方国に至り二方の温湯を開いた後、円山川の上流に位置する朝来(あさご)郡の赤淵宮に居られた後、ついに東方の三河国へと向かわれた、という。

まずは但馬国朝来の「赤淵宮」とは如何なる宮なのか、その祭祀の氏族などについて若干考えてみたい。また、同郡域北東に祀られる「刀我石部神社」の「刀我」と「砥鹿」の義は関係するのか、合せて考えてみたい。

そもそも但馬国であるが、東は丹波と丹後、西は因幡の国、南は播磨国に挟まれた地方である。その中心は、多くの支流が合流して北方の日本海へ流れ込む円山川の広い流域で、古代には8郡から構成されていた。

円山川の上流域にある現在の朝来市域は、但馬国朝来郡といい、和田山右岸(東側)域は「朝来郷」、左岸の和田山駅市街地一帯は「枚田(ひらた)郷」といい、円山川の水上交通はもちろん、東は但馬国一宮の粟鹿(あわか)神社が鎮座する「粟鹿郷」から遠阪峠を越えて丹波青垣方面へ、西は養父郡八鹿を経て因幡方面へ通じる古代山陰道が通過していた。南方の播磨国へは円山川の谷合いから生野山越えの播但古道で結ばれる古代以来の交通の要衝であった。

和田山から円山川を10kmほど下った旧養父郡養父郷の一画に聳える弥高山の山腹には、名神大小五座を祀る式内社の夜夫坐(やぶにます)神社(養父神社)が鎮座し、祭神の組合せが興味深い。

『但馬考』(明治27年)によると、上社は大巳貴(おおなむち)尊、中社は倉稲魂(うかのみたま)尊と少彦名(すくなひこな)尊、下社は谿羽道主(たにはみちぬし)命と船穂足尼(ふなほのすくね)の五座を祀ると伝わっており、特に下社の祭神として日下部氏の遠祖神を祀ることが注目される。

ところで、円山川流域には多数の注目すべき古墳が分布しているが、中でもJR和田山駅のすぐ西側、円山川を見下ろす低い尾根の突端には、銅鏡6面や石製品など多数の副葬品が出土した大型円墳の城ノ山古墳(4世紀末)のほか、すぐ西側の暖傾斜面には、周濠をもち長持型石棺を伴うとみられている全長134.5mを計る但馬地方最大の前方後円墳、池田古墳(5世紀初め)が存在している。両古墳の存在は、4世紀末から5世紀初頭に大和王権の支配下に組入れられた但馬地方の首長の墳墓とみる事ができる。

また円山川をさらに10kmほど南に辿った桑市には、但馬では第ニの規模を有し周濠を備えた5世紀後半の前方後円墳 船之宮古墳(全長91m)が存在し、但馬国造となった船穂足尼(ふなほのすくね)の墓との伝承がある。

さらに、但馬国一宮の粟鹿神社本殿の背後には、古来から御陵または神墓・御塚と呼ばれる大型墳墓があり、四道将軍丹波道主王の父ともされる日子坐王命(開化天皇の皇子)=彦坐王の墓と伝えられるなど、一帯には古代豪族の日下部氏族の遠祖となる王たちの墓だと伝える古墳墓の存在が注目される。

赤淵神社の祭神と伝承

「朝来の赤淵宮」といえば、赤淵神社のことなのだろう。赤淵(あかふち)神社は、円山川の左岸に聳える内高山の山麓斜面にあたる朝来市和田山町枚田(ひらた)字上山に東北方を向いて鎮座する式内社である。

『延喜式』には但馬国131座とあるが、朝来郡の式内社は、粟鹿神社(名神大・あはか)・朝来石部(いそべ)神社・刀我石部(とがいそべ)神社・兵主(ひょうす)神社・赤淵神社・伊由(いゆ)神社・倭文(しとり)神社・足鹿(あしか)神社・佐嚢(さな)神社の9社が挙げられている。

赤淵神社の眼下には円山川と粟鹿方面から合流してくる与布土川が形成した谷盆地の地形が広がっている。

内高山の山麓に赤淵神社が鎮まる

古代枚田の地は『和名抄』に載せられた朝来郡「枚田(ひらた)郷」にあたり、東方は「朝来(あさご)郷」、南は「磯部(いそべ)郷」と「賀都(かつ)郷」、北は支流の東河川流域にあたる「東河(とが)郷」の地域と接していたようである。

私見であるが、和田山の「わだ」「わた」とは、川水が溢れて一帯が谷間に広がる大きな湖あるいは湿地帯と化した地形からその地名が起こったのかも知れない。

赤淵神社の石鳥居と楼門(宝暦2年)をくぐると、静寂の境内には随神門と宮寺であった旧神淵寺の観音堂、さらに勅使門(元禄7年)から奥へ進むと拝殿・御本殿へと続く。社壇手前の右奥には国重要文化財に指定された昭和45年に日下部氏末裔諸氏族により建碑された「赤淵神社由来記」の石碑がある。

覆屋に守られた御本殿は、三間社流造・杮葺で、江戸時代以降たびたび修理されてきたようであるが、室町時代初期に建立された建造物として国の重要文化財に指定されている。

『兵庫県神社誌』(昭和13年)には「祭神 赤淵足尼(*すくね)命 調書ニハ 大海龍王神 表米大神ヲモ記ス」としている。

参拝した際、本殿向拝に掲げられた古い扁額には、確かに赤淵大明神(中央)・大海龍三神(右)・表米大明神(左)の三神名が記されていた。

上記『神社誌』「総説」には「継体天皇二十五年九月、表米宿禰異賊征討の際、其祖神赤淵足尼を齋き祀ると伝へ、赤淵足尼命は但馬開拓に大功ありし神なり、延喜式の制小社に列し、日下部姓の祖神なるため其の氏姓に属する八木、朝倉両氏の尊崇厚く、天正二年(*1574)養父郡八木城主八木豊信祭資を献じ、社殿を再建せり・・・・・」などと説明し、神社に伝わる「赤淵表米両神縁起」などの諸縁起も載せている。

拝 殿 覆屋に護られた本殿

縁起にもとづく表米宿禰(ひょうまいすくね)の異賊征討伝承などについては、『但馬考』(宝暦10年) 、『朝来志』(明治36年)、『大日本地名辞書』(明治30年)に詳しいが、表米が孝徳天皇の皇子有馬皇子の弟であるなどと語られる不思議な伝承は、難解であるためここでは詳述せず、『兵庫県神社誌』や神社で頂戴した『郷土の文化財

赤淵神社』(発行 朝来市教育委員会)の由緒書を参照すると、

赤淵神社の創祀は、主祭神の赤淵足尼が亡くなった継体天皇25年(531)という。赤淵足尼は、開化天皇の皇子彦坐王の子孫で但馬国造(但馬の長官)であった。その子孫の日下部宿禰が但馬国造に任じられたときに神社を造って先祖赤淵足尼命を祭ったのが赤淵神社の始まりとされる。

『先代旧事本記』「国造本紀」には、成務天皇の代に彦坐王五世の孫である船穂足尼(ふなほのすくね)が「但遅麻国造」に任じられたとあるので、赤淵足尼は何世代か後の子孫となる。

表米宿禰は、日下部宿禰の孫で、日下部の子孫は、その後但馬各地に散らばって、中世・近世と続いて繫栄した、という。

なお大海龍王神は、表米宿禰が異賊征討の際に助けられたという多数の蚫(あわび)を使わした海神豊玉彦命のことなのであろう。

[ 刀我石部神社 ]

なお、「参河国官社考集節」の中で、砥鹿神社の名に関連して挙げられている朝来郡刀我石部神社であるが、赤淵神社の北東和田山で円山川へと合流する支流東河(とが)川の奥に開けた小盆地があり、『和名抄』に載せられる朝来郡の一郷「東河郷」といわれている。盆地の奥まった石部山の北東山ろく宮には、式内社である「刀我石部(とがいそべ)神社」が鎮座し、盆地西端の岡田地区には大型前方後円墳の小盛山古墳(全長60m)・長塚古墳(70m)や大型円墳4基を中核とした岡田古墳群が存在し、東河地域には古墳時代後期頃の大型古墳群が営まれていたことが注目される。

東河郷に鎮座する式内社の刀我石部神社であるが、『兵庫県神社誌』によると

「 村社 石部神社

鎮座地 東河村宮字岩屋谷

祭神 踏鞴五十鈴姫命・天日方奇日方命・五十鈴依姫命

由緒 創立年月不詳なれども延喜式の制小社に列し、文久二年(*1862)本殿を再建す、明治六年十月村社に列せらる。」とある。

三祭神とも事代主神の子で、天日方奇日方命(あめのひがたくしひがたのみこと)の妹の踏鞴(たたら)五十鈴姫命は神武天皇の皇后、五十鈴依姫命は綏靖天皇の皇后である。

『朝来志』では、祭神を天日方奇日方命と記すが、祭神に疑問を呈し大物主命の可能性や、石辺氏族との関連も示唆している。

いずれにしても、但馬の刀我と三河の砥鹿の関連性については明確なものではないが、先に引用した『参河国官社考集節』[天保10年(1840)]の「砥鹿神社」の記述中に登場する幕末の国学者鈴木重胤(1812-1863)は、「日本書紀傳」(『鈴木重胤全集』所収)の中で、興味深い解釈を著わしているので、関連する部分のみ抜粋し紹介しておきたい。

「砥鹿神社の神主草鹿砥氏を、日下部の氏族ならむと思う由は、國造本紀に、但遅麻國造、志賀高穴穂朝御世、竹野君同祖彦坐王五世船穂足尼定ニ賜國造一と有り、然して姓氏録に、日下部宿禰開化天皇々子彦坐命之後也と有るに、但馬國に日下部氏多く有りて、彼の越前國の朝倉氏なども、本姓日下部にて、但馬國より出て、今も朝來養父二郡に多く、日下部の氏族なる者多在り、偖

古事記伊邪河宮段に、其日子坐王の御子丹波比古多々須美知能宇斯王有りて、その子朝廷別王者、三川之穂別之祖と有るも同族にて、穂は此の寶飫郡是なり、然れば草鹿砥氏も、但馬國の日下部なりけるが、同族の因みを以て此に移りて其の本國の刀我石部神社に仕奉りけむが、同神の由縁を以て砥鹿神社の祝とは成れる者なる可し、神名帳に、従四位上草部明神、坐二寶飫郡一と有るに、草箇村有り、・・」と記している。

つまり、三河の砥鹿神社の神主草鹿砥氏は、但馬の日下部氏族の流れをくむ一族であり、但馬東河の刀我石部神社を奉祀したが、砥鹿神社の祭祀も司るようになった、と見ているようである。

津守神社(砥鹿神社末社)の意義

津守神社の船形の杜(左奥に本宮山)

三河の津守神社は、砥鹿神社の背後北側600mの段丘上にあり、三角船形の境内地に南方を向いて祀られている。

神社の境内入口には、小さな饌川水(おものがわ)神社の祠が祀られている。段丘を東側に下った位置には先に記した豊津神社(旧草部明神)がある。

津守神社については「三河國内神明名帳」(江戸時代初めに書写されたもの『続群書類従』所収)に、正一位砥鹿大菩薩を筆頭社として、続く正一位から正三位まで大明神十九所中の七番目に「正三位津守大明神 坐寶飫郡」として挙げられ、神格の高い神社であったことがわかる。

祭神は、古代海人族の安曇氏と並ぶ有力氏族であった津守氏族の祖神、田裳見命(たもみのすくね)で、神功皇后の三韓征討の後、住吉大神を摂津住吉の地に鎮斎し、皇后に代わって祭祀に奉仕する神主職となると共に、津守の名が示すとおり、船舶や津すなわち港湾の守護など古代海上交通上、重要な役割を果たしてきた氏族の祖神を祀っている。

拝殿の奥の土塀に囲まれた中に南を向いて祀られた本殿は、一間社流造檜皮葺である。

ところで、延喜式内社でも無いこの津守神社が、寶飫郡の式内社である砥鹿大明神・赤孫(あかひこ)大明神に続いて記され、菟足(うたり)大明神・御津(みつ)大明神よりも上位に位置づけられて記されているのが驚きである。

現在、神社は10月の氏子秋祭りに先立って末社津守神社・饌川水神社の例祭が斎行され、本社から氏子内を神輿が巡回するようで、『尾参宝鑑』(明治30年)には、5月4日の例祭では神幸・流鏑馬式の後、騎兒一同が末社津守神社へ拝礼に詣っていたようだ。

さて、砥鹿神社の末社として祀られている津守神社の歴史的背景などを考えてみたい。

まず、幕末にまとめられた『参河国名所図絵』に「津守神社」の事が記されている。

「 津守大明神

神明帳集説に云ふ、正三位津守大明神宝飯郡に坐すとあり、今一の宮村砥鹿神社の摂社に津守大明神と云あり、社地は舟の形にして本社北の方に在、津守氏の祖神田裳見宿祢を祀る、今も田の字にツモリデンと云処ありと同学草鹿砥宣輝神主云り、新撰姓氏録*云、津守宿祢尾張宿祢之同祖火明命八世孫大御日ノ足尼之後也とあり、田裳見宿祢の事は日本紀*神功皇后の御巻に見ヘたり、可敬云、此辺は往古蒼海にて風土記残缺に南は宝飫湊を限り北は市師浦を限るとあり、当村を市師庄と云ふとぞ、彼是合せ考るに津守の名称由縁ありげなり、此辺入海なりし事委しくは当郡しがすかわたりの所合せ見るべし」(*一部省略)とある。

この中で、神名帳集説に津守大明神を砥鹿神社の摂社としていることが注目される。但し宝飯郡は寶飫郡の誤りである。

また、古くは神社の付近にあたる「市師浦」まで海が入り込んでいたこと等の記録を踏まえると、この地に津守の神が祀られた由縁がありそうだと述べている。文中「神名帳集説」というのは、国学者・神職であった羽田野栄木の著作『三川国内神名帳集説』(天保10年)で、これを確認すると、確かに津守神社を摂社と記している。

奈良県立図書情報館で閲覧することができた『三河国一宮砥鹿神社誌』(昭和19年発行)には、

末社津守神社は、古來より大字一宮字野添に鎮座し、祭神は津守氏の祖神の田裳見宿禰一柱であると記す一方、砥鹿神社の縁起書の一冊であろうか「貞享縁起」には、津守社が「是社者神主禰宜等祖神云々」と記されているようで、津守神社が草鹿砥氏等の祖神であるというのも妙な話である。

さらに「境内は、五百四十六坪餘、本殿は江戸時代天明年間から数度の修繕を経、慶応元年に現在の流造檜皮葺となった。」とあるほか、砥鹿神社の摂末社に関わる担当祀官の記録では、今泉家が「大宮正禰宜・同権禰宜・二宮正禰宜・同鑰取。津守小禰宜・三宮小禰宜」とあり、津守神社の祀官役を務めていたようである。

また『神社誌』には、津守神社が津守氏の一族かまたは部曲が奉斎したものと考えられること、また海岸か水路の要衝に祭られたとも推定できるから、海岸地域の御津郷方面に鎮座していたものではないかとの説があることに対し、津守神社が鎮座した太古は、豊川は相当の大河であり、現在の津守神社近くまで鹹水が出入りして、饌川水神社の旧社地の辺りに一要津があって、豊川を往来する人々の碇舶所となっていたもので、津守神社の祭祀は中央の津守氏とは関係なく、豊川の津を守護する神を奉斎したことが祭祀理由の第一に挙げられること、さらに砥鹿神社の創始も同じく豊川の津に接し、「その水徳を霊格化した一面が認められるとすれば、両社はその性質上何時しか合併せられ、當時威勢の揚っていた砥鹿神社に包摂せらるゝに至ったと見るべきであらう。本社が延喜式神名帳に記載せられなかったことも、亦かゝる事情の反映とすべきではあるまいか。」との考えを記している。

現地形から古代豊川の流路を活かした津や湊の存在は、中々想い浮かばないのであるが、現在の津守神社が祀られる段丘下付近や一帯には、津守氏族が管掌する津が存在していたこと、日下部氏族の下で津を管理監督する津守氏族の一流が居住していたものと考えたい。

なお、境内にある末社の「饌川水神社」であるが、同『神社誌』を参考にして記すと、

同神社(祭神 罔象女(みずはのめ)命)は水の神を祀る。明治12年(1879)までは砥鹿神社本殿の北東200mの段丘崖下に清水が湧き出し神井のある西垣戸の地に祀られていた。もとより祠は無く砥鹿神社の末社守見殿神社(祭神大巳貴命の和魂・迦久神・倉稲魂神)の石造切妻造の本殿を充てて津守神社境内に移転祭祀されたものであるという。

その旧鎮座地は「砥鹿大菩薩縁起」にいう神衣が漂着し、草鹿砥公宣卿が神衣を得た所と伝えていて、今も清水が湧出す。この清水は砥鹿神社の御神水と称され、古くから神饌調理などに使用されてきた、という。

最後になるが、津守神社の関連として、隣県の静岡県浜松市参野(さんじの)町に遠江国式内社の一社「津毛利神社」があり、住吉三神を祭神とし「津毛利」の仮名字を用いた数少ない津守神社がある。

また、鳥取県の西部の大山西山麓の米子市淀江町稲吉に「上津守神社」(祭神 表筒男命・底筒男命ほか)があり、南西近くの米子市日下には日下神社もあり、関連が大いに気になっている所である。

三河国八名郡石巻神社と住吉神社宮司の津守国盛

砥鹿神社の南南東約7.3km、豊川を挟んだ豊橋市石巻町には標高358m、三河の霊嶽といわれる三角に尖った石巻山が聳える。

『参河国名所図会』には、石巻山について「東海道左の方吉田より東方一里余り本坂道右の方也、山容実に奇異也、絶頂の巨石尖兀として南部に峙立其巖雌雄有が如く、常に雲氣を収畜す、本国第一の靈嶽なり」とある。

『大日本地名辞書』には「三輪村の神之郷山是なり、本坂嶺の南にて、参遠兩州々界に廣布する、古生層山嶽の南端とす。延喜式八名郡石巻神社此に在りて、謂ゆる美和大神を祭る、文徳紀、仁壽元年 (*851)石纏神授位。〇赤岩法言寺は、石巻山の下にあり、眞言宗の古刹と云へり」とある。

『和名抄』の三河国八名郡域には「多木タキ 美和ミワ 八名ヤナ 養父ヤフ 和太ワタ 服部ハトリ 美夫ミフ」の七郷が存在したようだが、石巻町一帯はその内の「美和郷」にあたるといわれ、石巻山の北西麓、豊川の支流神田川近くには式内社石巻神社(下社)が鎮座し、巨岩のある山頂から下った中腹尾根の突端付近には石巻神社の上社が祀られている。

時代は遡るが石巻地域の中心部、本坂峠越えで遠江に通じる姫街道(国道362)の北には豊川へ突き出た権現山(標高65m) の山丘があるが、周辺には3世紀後半頃~4世紀後半の築造とみられる前方後円墳の権現山古墳群や前方後方墳(勝山1号墳)があるほか、6世紀末では東三河最大級の前方後円墳(全長70m)で長さ17mの大型横穴式石室を有し、優れた馬具など豊富な副葬品の出土した馬越長火塚古墳を中核とする古墳群が営まれていて、東三河地方が穂国と呼ばれた時代に一帯を支配した穂国造(ほのくにのみやつこ)一族の墓域であった可能性が指摘されている。

石巻神社周辺の様子(国土地理院1963年に加筆)

また、南側の姫街道に沿った谷を流れ下る神田川沿いには八名郡衙跡ではないかといわれる西砂原遺跡があるなど、現在の石巻本町~石巻町周辺にあたる古代の和太郷~美和郷一帯の古代遺跡の存在が注目される所である。

さて、石巻山の西北山麓に接して鎮座する下社は、石鳥居をくぐると地方に多い蕃塀が設置され、奥には三輪内に杉紋を配した幕と「正一位石纏神社」と刻む神額を掛けた広い拝殿、さらにその奥には神門瑞垣の奥には銅板葺き流造りの本殿が鎮まる。

平安時代の『文徳実録』に「仁壽元年(*851)冬十月乙巳、授二参河國石纏神従五位下一」と登場する石纏(いしまき)神社にあたると考えられている。

『延喜式』の三河国八名郡に記されている式内社は、石巻神社の一座小のみで、後世の『三河国内神明名帳』には、正一位砥鹿大菩薩に続く正一位三社の末尾に「正一位石巻大明神

坐八名郡」と記され、格の高い神社として存在していたことが知られる。

『参河国官社考集節』(天保10年)には、

「石巻神社 △今在二神郷(しむごう)村一、石巻大明神、当時社領五石、神主大木氏。・・・・神郷、金田、神ヶ谷三ヶ村の産土神なり、△総国風土記 八名郡条云 美和神社、圭田五十束、所レ祭大巳貴命也、斉明天皇元年乙卯、始奉二圭田一加二神禮一、有二神巫家一、天保十年まで一千百八十二年、○和名抄に云美和、○同学岩崎岑雄の説に、美和郷は今の神郷村にて、美和神社は石巻神社なるべしと云り、此考うべなり、(後に考るに、佐野氏もはやくしかいへり)、そは今も神郷、金田、神ヶ谷、牛川、浪之上の五村を神みわの庄と称ふなり、神の字をみわと訓るは、大和国大三輪社を、延喜式に大神神社と書るを始、古書どもに例多し、・・・・・・、祭禮正月十五日管粥占穀式あり、九月十六日も祭禮行レ之・・・・・・・」とある。

すなわち「美和郷」や「神郷」の名は、大和の大三輪社・大神神社と同じく「神(みわ)」の地であったと考えられている。なお、後世三輪村というのは明治の中頃に一時期存在した村名である。

ところで、石巻神社の神主家大木氏についてであるが、『豊橋市史』(1973) には、

「式内石巻神社の世襲神主、大木氏の出自については、一宮町大木より来住したとの伝承があるが、その先祖は明らかでない。砥鹿神社の神主家または社家と無関係ではなかろう。」などと説明している。上社の方は藤原姓の古田氏が奉仕したようである。(『参河国官社考集節』・『姓氏家系辞書』)

『東三河の伝説』(昭和9年)によると、「石巻山と本宮山が背比べし、石巻山が負けた。以来石巻山へ詣るには石一つでも持ってあがれ、すると身体が疲れないといはれてゐる。石巻山を神山といひ、その山麓に丹波士族の大三輪氏が勢力を張っていた。これに対抗して片方本宮山は同じ丹波士族の穂別君の治所で更に壓倒的な勢力を有していたため此の同族は川を挟んで常に血の争ひを続けていたといふ。」という興味深い伝説が伝わる。

本宮山とは砥鹿神社奥宮のある本宮山で、標高は789mもあるので負けるのは当然であろうか。

伝説の真偽は不明であるが、石巻神社も砥鹿神社と共に大巳貴命を祭神とする氏族であるにも関らず、丹波士族の「大三輪氏」と「穂別君」の同族は、豊川を挟んで常に争い続けたという話は、とても興味深い。

ところで石巻神社は、こうした興味深い由来と伝説に包まれた式内社であるが、津守氏と関連する記事が摂津住吉大社に関わる文献に登場し注目される。

津守国盛と三河国

それは江戸時代の元禄~正徳年間頃(西暦1700年前後)に、摂津住吉大社の旧社人、土師(梅園)惟朝により編輯された『住吉松葉大記』「氏族部 津守氏」の家譜中に載る「第四十三

国盛」神主の記事である。

平安時代の後期、優れた才能と和歌を通じて公卿たちと関係を深めて津守氏発展の基礎を築き「薄墨神主」の名でも知られる第三十九代津守国基から四代後にあたる津守国盛は、平安末期の源平争乱へ突入する直前の時代に活躍した神主である。

原文は漢文であるが、西暦年号を加えてそのまま紹介する。

「 第四十三 國盛 母六條判官爲義女

崇徳院大治二年(*1127)三月廿一日補二權神主一年卅一 同天皇永治元年(*1141)四月七日叙ニ外従五位下一 後白河院保元三年(*1158)十一月十三日補ニ神主一年五十 高倉院安元元年(*1175)正月十三日叙二従五位上一 保元四年(*1159)三月十四日始行ニ一切經會一於ニ一神殿御前一行レ之 自ニ二條院應保三年(*1163)奉レ出二神輿一 高倉院治承二年(*1178)十一月十三日卒年七十 社務廿年 號ニ中神主一今斯主社是也 土御門院建仁二年(*1202)六月十二日木作始 同十八日立ニ社壇一 同廿一日奉二勧請一 近衛院仁平二年(*1152)四月廿三日補二鳥飼預所一 高倉院嘉應三年(*1171)正月補二三河國石巻神社所司職一 同天皇承安三年(*1173)補二長門國一宮預所一云々

今按三河國石巻神社在二彼國八名郡一見二神名帳一 長門國一宮在二彼國豊浦郡一 所謂住吉座荒御魂神社是也 同見二神名帳一 凡當社神主雖レ奉レ仕二四所明神一亦兼二帯他國神社之事一者往々有レ焉 是亦津守家之格式獨二歩于他所一者也 」

と記されている。

内閣文庫蔵『津守家系図』には、神主国盛の生年を「天永元年(*1110) 月 日誕生」と記しているが、叙位や神主に補された年令から逆算すると、天仁2年(1109)ではないだろうか。史料によっては補任年令の記載などには若干の異同がみられるが、卒年や石巻神社所司職補任の年月などは同じである。

気になることとして、母を「六條判官爲義女」と記している。六條判官爲義とは河内源氏の棟梁であった武将の源爲義(1096-1156)である。

爲義については『保元物語』に「此の爲義は、妾多かりければ、腹々に男女の子共、二十二人ぞありける。或は熊野の別当のよめになし、或は住吉の神主に養はせなどして、こゝかしこにぞ置きける。」と記しているが、「爲義女」は二十二人の内の女であろうか。その女を神主国盛の母とするには、少し時代が合わないように思えるが、この記述自体、古くから住吉神社あるいは津守神主と源氏との深い関係があったことを意味しているのだろう。

それよりも注目したいのは、従五位下にあった神主津守国盛の晩年、嘉応3年(1171)正月に「三河国石巻神社所司職」に補され、2年後の承安3年(1173)には「長門国一宮預所」に補された。その功績からか従五位上に叙されている。

住吉神社の神主がその職を務めながら他国の神社の職を兼務することがしばしばあったと記すが、なぜ遠国の官社である三河国石巻神社の所司職に補任されたのか大いに謎である。

これより先、中央権力と人脈により深く結びつくことのできた三十九代神主津守国基は、播磨の高砂御厨検校(国基の次男有基は対馬守のち大隅・日向守を歴任、三男宣基は安房守のち河内守)を、また津守氏神主職の相論を経て神主となった四十一代盛宜は安芸国能美庄預所に補任されている。

以後、多くの神主が地元の摂津守に補されたほか、後年には民部・刑部などの中央官僚職を兼ねている。

話を戻すとして、所司職とは奈良・平安時代に特別な事柄を担当する官司、官職として補任された役職とされ、国盛が補任された平安時代末期、12世紀後半の嘉応年間(1169-1171)前後における三河国内、とりわけ寶飫郡・八名郡を中心とした東三河地域の政治情勢や荘園の経営管理の状況をはじめ、伝説が言うような砥鹿神社との勢力争いや相論、石巻神社を取巻く地元土豪の動向などと大きく関係したのではないか思われる。

但し、他には国盛が実際に三河の石巻神社に派遣されていた事を示す資料は無い。

勿論、砥鹿神社と関りの深い津守神社の存在や、その祭祀に関わっていたと想像できる在地津守系氏族の存在、豊川流域における関連氏族の動向と大きく関係したものであったのかも知れないが、詳しく知る手掛かりが無いのは残念である。

平安時代末期(12世紀後半)、朝廷から任命されて三河国へ派遣され、国衙において祭祀・行政・司法・軍事のすべての政務を司った国司として、多くの国司を歴任した公卿の藤原顕長(あきなが)、有名な公家で歌人の藤原俊成、平清盛の異母弟の平頼盛がよく知られる。

津守国盛が石巻神社の所司職に補された嘉応3年(1171)正月時点での東三河地域や三河国衙内外の状況、地元寶飫郡・八名郡の郡衙・役人等のほか、石巻地域の荘園分布・神社を支えた土豪勢力・神領地の状況などについては、詳しいことが解らない。

『大日本史』を見ると、公卿で従五位上の藤原宗頼は、仁安2年(1167)8月に三河国守に任じられ、同年11月には陸奥守・鎮守府将軍として活躍のあった藤原基成が三河国守権官に補されたことを記している。

但し、藤原宗頼は、嘉応元年(1169)正月に伯耆守に転任とあり、それを引き継ぐ形なのか、嘉応2年(1170)の正月に丹波雅長が介に任じられ、津守国盛が石巻神社所司職を退任する翌年の承安4年(1174)まで国守の補助を務めていたようである。

藤原氏や平氏系ではない丹波氏系の官僚が補任されている事も、当時の三河国内の状況の一端を示しているのかも知れない。

激動の時代にあって津守国盛が2年間ほど三河国石巻神社の所司職を務めた後、長門国一宮すなわち住吉坐荒御魂神社の預所の役を務めた詳細は不明であるが、神社存亡の危機にあった地域の政治的経済的基盤の復権に大きな貢献を果たした津守神主であったと考えてはどうだろうか。

(補考) 津守国盛が祀られる摂津住吉神社の斯主社について

住吉大社の神殿

最後に、第四十三代神主津守国盛が祀られる「斯主社(このぬししゃ)」について取り上げておきたい。

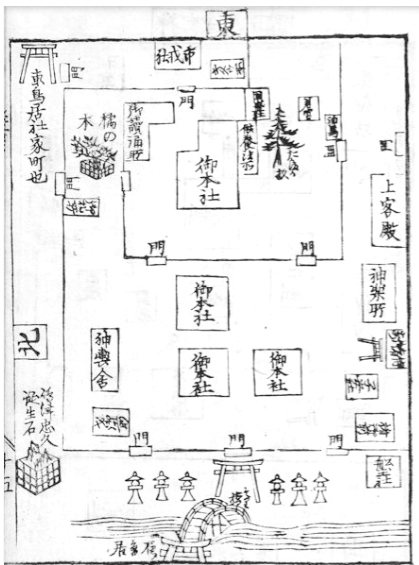

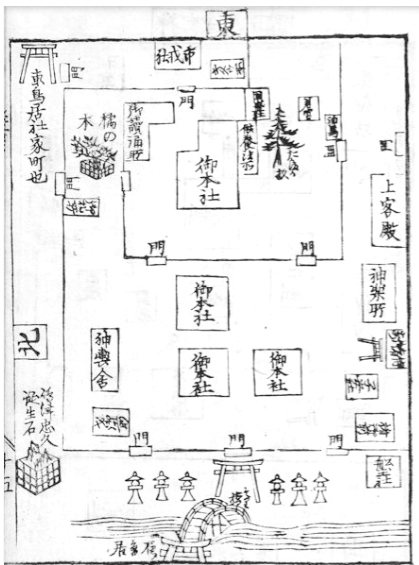

斯主社は、摂津国一之宮で住吉三神と神功皇后(息長足姫命)の四神を祭神として祀る住吉大社(大阪市住吉区住吉2丁目)の境内各所に祀られている多数の摂社・末社の内の一社である。

住吉大社の反橋を渡り住吉鳥居と四脚門(幸壽門)をくぐった広い本宮神域内には、第三本宮(祭神 表筒男命)と南に並列して第四本宮(神功皇后)が祀られ、続いて第二本宮(祭神

中筒男命)・第一本宮(祭神 底筒男命)の御神殿が、東西一列に旧住吉浦に向かって並んでいる。本宮建物は、古代の様式を受け継いだ住吉造りの神殿で国宝に指定されている。

最も奥に祀られる第一本宮瑞垣北側の「北瑞籬門」をくぐって御文庫前を東に行き、突当りトイレ前を左(北)へ折れた神苑端には、南から王子社(旧津守王子)・八所社・今主社・斯主社(このぬし)・薄墨社(津守国基の霊)・招魂社・五社・后土(こうど)社の順に末社が並んでいて、斯主社はそのほぼ中央に祀られている。

住吉大社の神苑東側に並ぶ末社群(南から)

斯主社(左) 斯主社の説明札

右(南)へ折れると第一本宮の背後に巨大な楠樹の御神木の側に祀られる楠珺社(なんくんしゃ)や高倉などがある神域へ続いている。

本宮神殿が連なる神域の北側一帯は、現在新しい社務所や住吉文華館・駐車場となっているが、さらに北側に鎮座する摂社の大海神社(祭神豊玉彦命・豊玉姫命)の南側までの広い区域や、南北通路を隔てて東側に広がる神苑一帯は、明治維新に廃寺となるまでは、神宮寺(新羅寺・天台宗)の伽藍が存在していた所で『住吉名勝図会』(寛政6年)や『摂津名所図会』(寛政10年)には、当時の立派な神宮寺伽藍の様子が描かれている。

『摂津名所図会』に描かれた住吉神社と神宮寺

境内の詳細は省くが、江戸時代の神社建物などの様子は少し異なっていた。特に最も奥にある第一本宮の神殿と幣殿を囲んで、南北とも瓦葺の廊下、背後には読経所と供養坊所があり、前半部は檜皮葺の玉瑞籬で囲まれていた。また第二本宮より境内西側は、神域を井垣と呼ぶ柵状の垣で囲まれていたことが注意される。

ところで神宮寺は、天平2年(730)に孝謙天皇が住吉大神の霊告により建立したと伝わる。寺は四方を土塀で囲まれてそれぞれ門が設けられ、南側の神域との間には東西に真っ直ぐ続く参道(猪鼻道路)が存在し、現在の第一本宮の北側に西を向く北瑞垣門は、本来は猪鼻参道への出入りに設けられていた北門であったことが分かる。

この道路は、もと八橋門と東の大鳥居(昭和に南東参道へ移設)を経て熊野街道と交差し、さらに住吉街道へと続いて、約400m東側の大領村内には白河院の時代の応徳元年(1084)に第三十九代神主で薄墨神主の名で有名な津守国基が再興した荘厳浄土寺と伝わる浄土寺(真言宗)が現在も残っている。

明治維新以降に神域内や寺跡の整備が行われ、各所にあった末社も境内整備に伴い末社群として現在地へと移されてきたことが想像できる。

この中で注目したいのは「斯主(このぬしの)社」が本来祀られていた場所や神格である。

① まず『住吉村誌』(昭和3年)に次のように記している。

「斯主社 神馬舎の北に西向に鎮座し、もと津守国盛の霊を祀るところなりしが(国盛は保元三年(*1158)神主となり、治承二年(*1178)十一月卒す) 今は津守国基及び高木氏、大領氏、神奴氏、大宅氏等の祖霊をも合祀せり。即ち国基祠は浄土寺境内にあり、もと薄墨社と稱せしを明治四十年六月二十六日、又神奴神社は字神の木に、大領神社は字大領に、高木神社は墨江村大字上住吉字神定使山に鎮座し、共に無格社なりしを明治四十年七月合祀し、大宅神社は字氏神に鎮座せしを同四十年十二月合祀せり。」

と記している。

即ち、この時期に斯主社は、神馬舎の背後近くに西を向けて祀られていたこと、明治40年には東方にある浄土寺境内に祀られていた「国基祠(薄墨社)」に続いて、神奴神社・大領神社・高木神社・大宅神社の諸社についても斯主社へ合祀されたことが分かる。

下図は、昭和8年発行の鉄道省編『日本案内記-近畿編』に載せられた住吉神社境内図で、第一本殿北側に斯主社が一時祀られていた。

②『住吉名勝記』(明治36年 官幣大社住吉神社神苑會蔵版)には、

「国盛神祠 神馬舎の後 西向にあり 斯主社ともいふ 祭神 津守国盛神」とある。

この文中、神馬舎の場所であるが、同書に「神馬舎 一の本殿の北にあり、常に白馬を飼養し神幸の時は供奉に具ふ、参詣の人大豆を與ふる風習となれり、又歯切を噛む人此神馬の豆を三粒持帰りて服すれば癒ゆといふ」とある。

この時期、すでに斯主社は第一本殿(底筒男命)の北側、瑞垣外の通路に面した御文庫の東側に、神馬舎があり背後に西に向けて祀られる「国盛神祠」すなわち「斯主社」があったことが分かる。

③ 神仏分離以前、江戸時代における斯主社の祀られていた場所はどうであろうか。

『摂津名所図会』(寛政10年[1798])には次の様に記している。

「国盛神祠 若宮の後西向にあり。祭神當社の荒魂國守明神。一説には國盛神主靈ともいふ。又斯主社と稱す。」

とあり、江戸時代には若宮の後方にあり、西を向く社であったことが分かる。

若宮とは、『同書』に「若宮八幡宮 一の神殿の南に西向の社なり、祭神 応神天皇。相殿 武内宿禰。・・・・・」とあり、現在も第一本宮の南側瑞垣外に住吉大神降臨の地とも伝わる五所御前と並んで、摂社の若宮八幡宮が鎮座している。

江戸時代にはこうした神社の中枢域内に住吉神社の荒魂として一緒に祀られていたことは大へん驚きである。

④ また、ほぼ同時期の『住吉名勝図会』(寛政6年[1794])にも、

「国盛社 若宮の後西向きの御社、神主国盛をまつる 国守大明神と申す 當社大神の荒魂なり」

と同様の説明をしている。祀られている場所は、境内の俯瞰図に第一神殿の南側、ほぼ同位置に描かれていて「斯主社」と記している。また国盛を「住吉大神の荒魂」と考えられていたことが注目される。

『住𠮷名勝図会』に描かれた斯主社

五所御前 『住𠮷名所鑑』

⑤ さらに古い『住吉名所鑑』(享保2年[1717])にも、略図として「住吉社中図」に御本社(第一神殿)の瑞垣南側に付属した「供養法所」(異国降伏供養法所)の横に、五所前の「た満乃杦?」の大木と「若宮」、少し東側背後には「國盛社」と記してその位置を示している。

⑥ 先にも取り上げた『住吉松葉大記』に記される神主国盛の履歴の中から「斯主社」の創建に関わる記事を再掲すると、

「號ニ中神主一今斯主社是也 土御門院建仁二年(*1202)六月十二日木作始 同十八日立ニ社壇一 同廿一日奉二勧請一 」とある。

神主國盛は、治承2年(1178)11月13日に卒し、四十四代神主に長盛が補されて引き継がれた。この時代、浄土寺や神宮寺などの寺堂再興などに力を入れる神主が多かったが、国盛は本来の住吉大神の祭儀を重んじていたためであろうか「中神主」の名で称えられ、24年後の建仁2年(1202)6月12日に「斯主社」の社殿用材の木作りが始められて、同18日には社壇に上棟され、21日には国盛の神霊が勧請されたことが分る。

斯主社すなわち国盛社は、江戸時代以前よりさらに古い時代から「国守大明神」「当社(*住吉)大神の荒魂なり」と称えられる程に、住吉の神々の奉祀に務めた名神主として崇められてきたためであろう。

勧請当時「斯主社」が住吉神社境内のどこに祀られたのか明記されていないが、江戸時代に祀られていたことが確認できる第一本宮の南側、五所御前、若宮社の背後東側の位置に当初より祀られてきた可能性が高いと考えておきたい。

⑦『住吉松葉大記』の「間数部十三」には元禄14年(1701)に公儀の検分・修造を前にして、神主国教が神社仏閣等の破損状況と尺度を計らせた記録が載せられているが「斯主社」の社殿については次の様に記されている。

「 一、斯主社 杼葺、桁行一間、妻五尺、軒高自レ礎六尺七寸」とある。

各本宮や大海神社の神殿はもちろん檜皮葺であるが、ほとんどの末社の屋根は「杼葺」と書かれている。この聞き慣れないこの杼葺であるが、『大増補早引節用集』(明治14年)に「杼葺(とちぶき) 杼の橒(モクメ)尓似たるより名つくるなり」とあり、杮葺き又は板葺の一種であったのだろう。

桁行の寸法などからみて、斯主社の社殿は、楯御前社・鉾御前社・船魂社の規模に続き、末社としてはやや大きな社殿であったようである。

祀られていた場所や社殿の規模を考えると、斯主社は神主霊を祀る社として特別な神社として扱われていたことがわかる。

最後に同書の勘文部に「住吉廿八社之事」の記述があるが、その内の「十五所神」の第十社として「斯主神」が記されている。十五所神とは長岡岸住道里に御座された神々で、垂仁天皇の時代に摂津国二宮と号し皇子四人が浅坂山の北御依裳池辺に飛来・・・・云々と登場する。

住吉大神が鎮まった住吉神社(住吉大社)の地は、もともと津守氏族の支配地で、『住吉大社神代記』に「渟中椋の長岡の玉出の峡(お)を改めて住吉と号す」などと登場する「長岡」で、広く一帯は「住道里」と呼ばれていた。

斯主社の神霊は、元来この斯主神の神霊と関係したのか否かは不明である。

2025.10.26 いこまかんなび 原 田 修

いこまかんなびの杜

|